京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第5回)

2021年09月09日

京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが難関大受験に役立つ情報をお届けします。

今回ご紹介する第5回目は、河合塾英語科講師の胡摩﨑先生が大阪大学入試の英語を振り返ります。

阪大英語「変わらない」設問形式 ~正確に読む力、要旨の把握カギ~

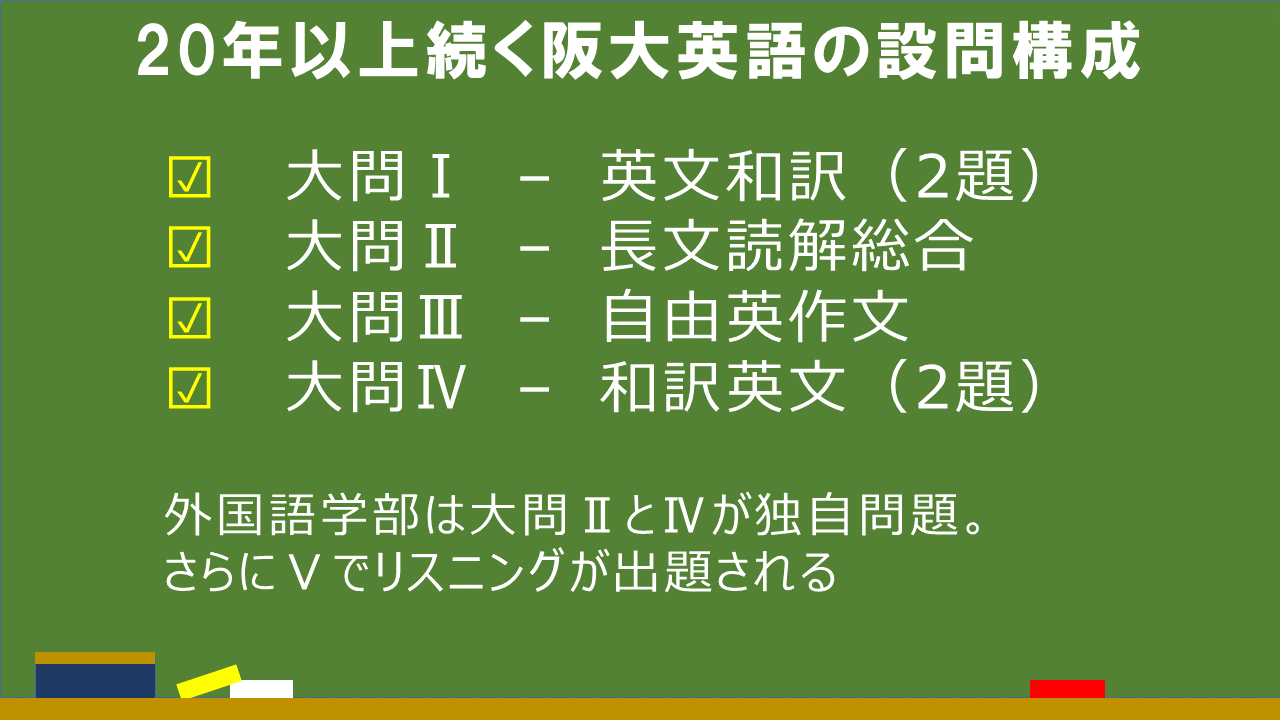

大学入学共通テストが導入された2021年度,大阪大学(以下阪大)の英語は前年と比べ大きく変化することはありませんでした。21年度「も」と言ったほうが正しいかもしれません。実はこの「変わらなさ」が阪大英語の特徴の一つなのです。阪大は長きにわたり図に示した設問形式を固守してきました。この頑ななまでに変化しない形式に当大学が受験生に求める力が見て取れます。

阪大英語の看板とも言えるのが、大問Ⅰの下線部和訳。100語ほどの英文の一部を和訳するという形式ですが、この設問は、「単語の意味をつなぎ合わせて訳を作る」ような姿勢では太刀打ちできません。「論理的に考え緻密に英文構造をとる力」、つまり「正確に読む力」が要求されています。

また阪大英語を語る上で避けて通れないのが、大問Ⅲの自由英作文と大問Ⅳの和文英訳。21年度の自由英作文のテーマの概要は、「長期的に何かに取り組む際に前向きな姿勢を保てない場合、どう対処するか」というものでした。阪大の自由英作文は比較的身近なテーマが多いのですが、一方、和文英訳で出題されるのは、重厚な、しかもこなれた日本語が随所に散りばめられた和文。いずれも付け焼刃的なテクニックではお手上げ、英語を「書く」行為に真摯に取り組んでこなかった受験生には頭の痛い設問です。単語であれ文法であれ、「書く」ことを念頭に置いて学習しているか、日々の意識が阪大の英作文で差を生むことになるわけです。

そしてもう一つ。英文であれ和文であれ、一文一文の正確な理解が自ずと良い訳文や正答につながるかというと、そうとも限りません。文章の長さに関わらず、「全体の要旨をつかむこと」。それが優れた答案作成のカギとなります。要旨の把握により、難語の意味の類推、適切な日本語訳の選択、こなれた日本語の読みかえといった作業が可能になることは往々にしてあります。21年度の大問Ⅱ(外国語学部以外)は、「クジラの鳴き声の低音化」に関する興味深い長文でしたが、最後の設問は、低音化の現象の要因として適切なものを選ぶという主旨のものでした。まさに英文全体の要旨の把握が求められたわけです。

このように、阪大が受験生に求める力は特異なものではありません。「与えられた素材を正しく理解できること」「言いたいことを自分の言葉で的確に表現できること」、この両者の重要性に気づいていれば、阪大英語に立ち向かうための一歩を踏み出したと言えるでしょう。(河合塾英語科講師 胡摩﨑章秀)

※本寄稿は、新聞掲載が最も遅い産経新聞社の掲載日以降に、同紙から原稿提供を受けて掲載しています。

執筆者のプロフィール

▶河合塾英語科講師 胡摩﨑章秀

論理的かつ具体的な授業展開で生徒の理解を促し、幅広い支持を集める人気講師。現役生対象の授業では「高3阪大英語」や「高2ONE WEX英語」、高卒生対象の授業では東大・京大・阪大クラスなどの講座を担当。「阪大入試オープン」模試や、大学受験科テキスト「英文解釈」などの教材作成にも携わっている。

※ 2021年9月掲載時点