中日新聞・東京新聞に河合塾によるコラムが好評連載中!

2021年11月24日

中日新聞・東京新聞の「受験道」に、大学受験をテーマとしたコラムが連載されています。

本連載では、河合塾スタッフが受験生やその保護者様に向けて、大学受験に役立つ情報をお届けします。

「受験道(11月掲載号)」~志願倍率と実質倍率~

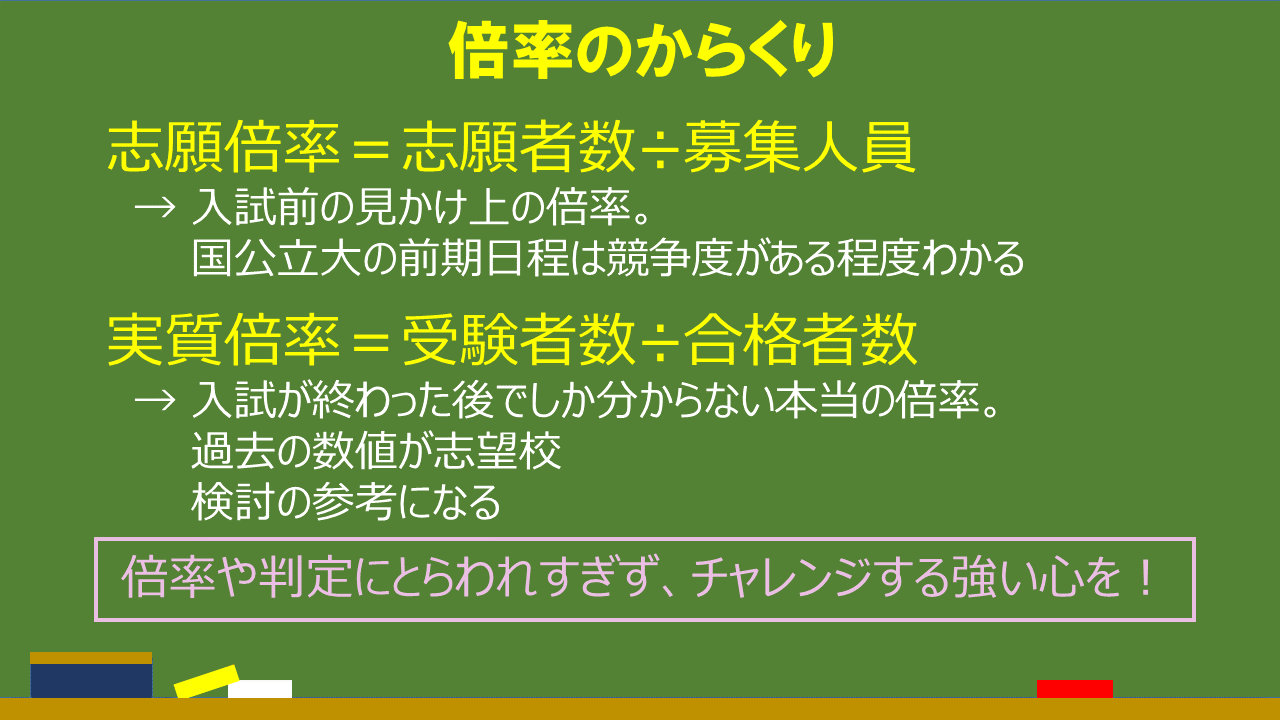

15.7倍→3.7倍。何の数字かわかるでしょうか。これは昨年度のある私大入試の倍率です。「15.7倍」は志願倍率、「3.7倍」は実質倍率です。この二つ、全く別物なのですが、受験生や保護者はこれらを混同している方たちも多いようです。今回は倍率の正しい見方をお伝えします。

皆さんは高校入試前に、新聞紙上で各校の志願状況を見たことと思います。自分の志望校の倍率がどれぐらいかドキドキしましたよね。あの倍率が「志願倍率」です。「志願倍率÷募集人員」で求められます。では、実質倍率はというと、こちらは「受験者数÷合格者数」です。何が違うのでしょうか?志願倍率は未来予測であり、実質倍率は過去の結果であるという点です。実質倍率の要素である受験者数も合格者数も、入試が終わった後でしかわからない数字だからです。

さて、大学入試ではこの数字をどのように読み解けばよいのでしょうか?実は国公立大入試はこの二つに大きな差異はありません。同一日程グループ内で1校しか受験できない国公立大は、合格者がほぼ全員入学するので、募集人員分の合格者を出せばよいからです。つまり、試験当日に欠席が大量に出て受験者数が大幅に減少しない限り、両者に大きな差は生じません(だだし、後期日程は別です)。その意味では、未来予測である志願倍率で、ある程度志望校の入試の競争度が読めるわけです。ところが、併願が可能な私立大入試は、他大学に流れていく受験生が出ることを見越して、募集人数よりも多くの合格者数を出さざるを得ないのです。これが冒頭の「15.7倍→3.7倍」のからくりです。

出願締め切り日に近づくと、大学のホームページ上で志願状況が発表されます。ここに倍率が出ていても、それは志願者倍率ですから参考程度に見るようにしましょう。それよりも、志望校を検討する際は過去の実質倍率を参考にする方が有効です。ちなみに、志願者数が1年おきに増減する「隔年現象」はかなりの確率で起こります。もちろん、大切なのは倍率や判定にとらわれることなく、第一志望校にチャレンジする強い心を持ち続けることです。

※ 本文は11月10日付の中日新聞に掲載された寄稿内容です。

執筆者のプロフィール

執筆者:学校法人河合塾 教育研究開発本部 主席研究員 近藤 治(こんどう・おさむ)

河合塾入塾後、教育情報分析部門で大学入試動向分析を担当し、進学情報誌「ガイドライン」「栄冠めざして」などの編集を通じて受験生への情報発信を行う。高校営業、営業統括部門を歴任後、教育イノベーション本部にて次世代の教育研究開発に携わる。2018年より中部本部長として塾生指導に携わった後、2021年4月より現職。マスコミへの情報発信とともに生徒、保護者、高校教員対象の講演も多数実施。