中日新聞・東京新聞に河合塾によるコラムが好評連載中!

2022年06月22日

中日新聞・東京新聞の「受験道」に、大学受験をテーマとしたコラムが連載されています。

本連載では、河合塾スタッフや講師が受験生やその保護者様に向けて、大学受験に役立つ情報をお届けします。

さらに今年度の「受験道」は、執筆者に英語科講師の岩崎浩之、数学科講師の西畑武、現代文科講師の高橋英夫が加わり学習のコツなどを解説します。

「受験道(6月掲載号)」~語彙力と読み解く力を~

1月に実施された2回目の大学入学共通テスト。事前に公表されていた問題作成方針を踏まえると、現代文の特徴として、

①「複数の題材による問題」が出題される

②高校などでの「学習の過程」を意識した場面設定の問題が出題される

ーという2点を挙げることができます。

▶今回の共通テストの第1問では、「食べる」ことについて論じた異なる著者の二つの文章が出題されました。第2問は小説が題材で、本文に関連する国語辞典の記述や俳句を組み合わせた問題が出題されました。また、第1問、第2問ともに、最後の設問は、本文を読んだ生徒が学習の過程で作成したという設定の【メモ】と【ノート】が示され、これらを踏まえて解答するという形式でした。①②の特徴が表れたこうした問題は、以前の大学入試センター試験にはなかった共通テスト特有のものです。

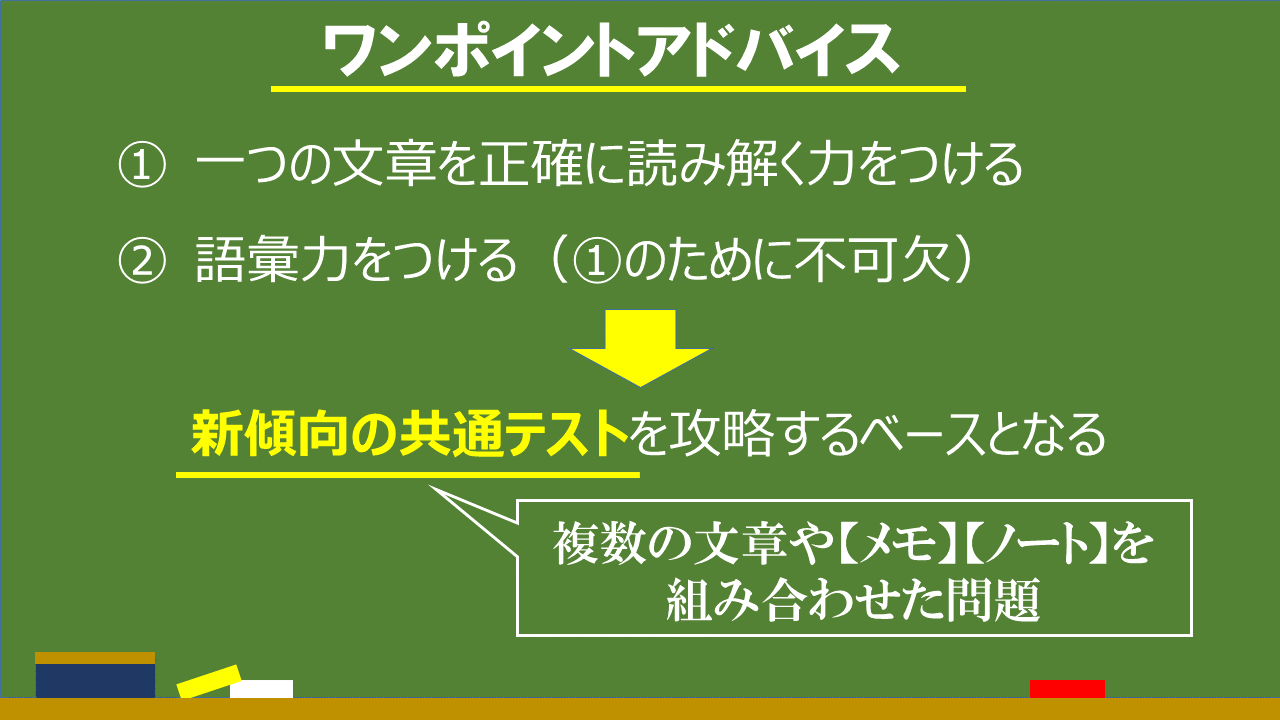

▶では、どのような対策が必要なのでしょうか。まず大切なのは、一つの文章を正確に読み解く力を養うことです。複数の文章や【メモ】【ノート】が出題されたとしても、一つ一つの内容が正確に理解できれば、それらを組み合わせた問題にも対応できるはずです。受験生や高校1、2年生の皆さんは、教科書や問題集で、初めて見る文章(評論、小説、随筆)を読み解く訓練を日頃から行うようにしてください。

▶また、文章を理解するためには語彙力が不可欠です。予備校で教えていて感じるのは、現代文が苦手な人の多くは言葉の知識が不足しているということです。辞書や受験生向けの用語集を利用し、語彙力を養ってください。現代文は日本語だからといって手を抜かないようにしましょう。

語彙力を鍛え、一つの文章を読み解く力をつけるー。こうした現代文の学習として当たり前のことを継続していくことが、新傾向の共通テストを攻略するベースとなるのです。

※ 本文は6月8日付の中日新聞に掲載された寄稿内容です

執筆者のプロフィール

執筆者:学校法人河合塾 現代文科講師 高橋英夫(たかはし ひでお)

高1~高3までの現役生から高卒生まで、幅広い志望・学力層に対応できる豊富な知識と指導経験を持つ。ポイントを押さえた論理的な解説と、丁寧な質問対応で、生徒から高い信頼を得ている実力派講師の一人。また、全国の入試問題に精通しており、河合塾テキスト・模試作成においても遺憾なく力を発揮している。

※ 2022年6月時点