京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第15回)

2022年07月14日

京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。

今回ご紹介する第15回目は、河合塾数学科講師の瀬古泰世が大学入学共通テストの数学を振り返ります。

2022年度の共通テスト数学

本年で2回目の実施となった大学入学共通テスト、何かと話題になりました。

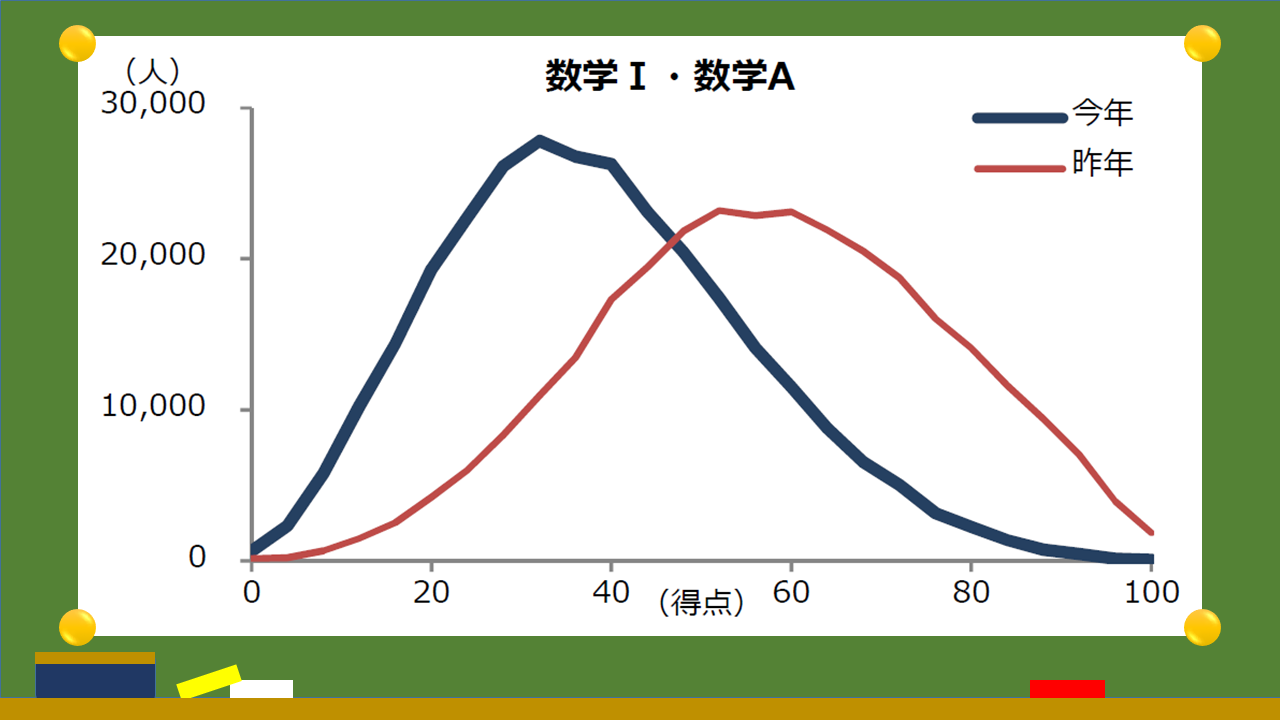

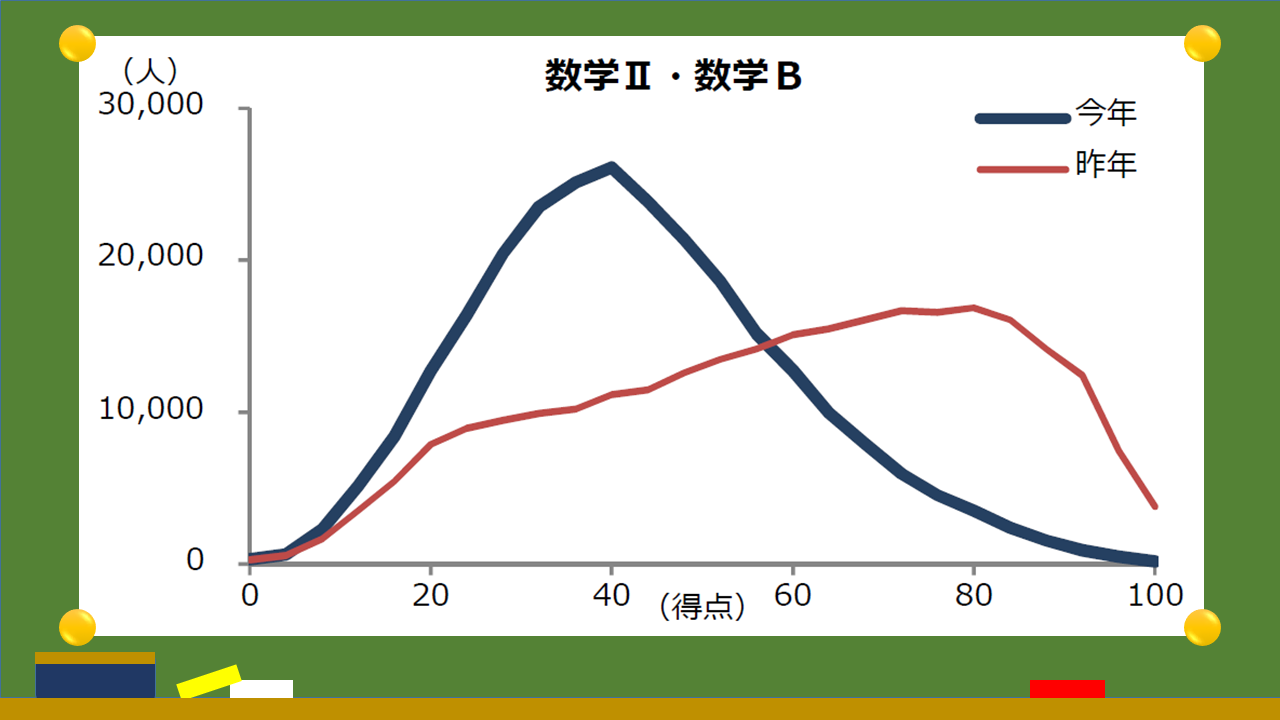

一番注目されたのが平均点で、数学ⅠAは37.96点、数学ⅡBは43.06点と、特に数学ⅠAは前身のセンター試験も含め、過去最低の結果でした。初年度(1月17日実施分)の平均点が数学ⅠAは57.68点、数学ⅡBは59.93点と大学入試センターの想定である50点を上回ったので、難化することは予測されましたが、ここまで下がるのは受験生にとっても大学入試関係者にとっても衝撃でした。

その原因としては、問題設定の複雑さと計算の煩雑さが挙げられます。センター試験では、関数や図形などの初めの設定は与えられ、そこから誘導に従って考えていくスタイルでしたが、共通テストでは説明文を読んで数列の漸化式を作ったり、太郎と花子の会話から図を考えたりするので、そこが読み取れないと問題を解くところまで至らないということになります。さらに今回の数学ⅠAの整数問題(第4問)では、答えが5桁の整数になるというかなり計算が大変なものもありました。同じく数学ⅠAのデータの分析の問題(第2問[2])では散布図の一つ一つの点を読み取る作業も苦労したと思われます。

ではこのような問題を解けるようになるには、どうすれば良いのでしょうか。数学的には検定教科書の内容の範囲内で解けるものですから、まずは教科書をきちんと学習し、公式や定理の証明などを理解することが大切です。そこに問題文を瞬時に読み、必要な情報を取り出す力も求められるので、普段からどのようなものでも構わないので、長文を読む練習をする必要があります。

共通テストの数学は誘導形式になっているので、最初に問題を一通り読んで最終的に何を求めさせているのかを知ったうえで問題を解き進めていく、また途中に出てくる接続詞や指示語にも注意しながら読むことも大事です。

以上のことを意識して共通テストの対策をするには、かなりの訓練が必要となります。とは言え、共通テストの過去問はまだ2年分しかないので、市販の共通テスト対策用問題集で練習を積んでいく、また、時間との勝負もあるので、大問1題を15分以内に解く訓練を早めからスタートしていくと良いでしょう。

まだ新しい一歩を踏み出したばかりの共通テスト、受験生にとっては不安が大きいと思われます。上記のように対策に取り組むとともに、様々な情報を取り入れることも大切です。保護者の方々には温かくお子様を見守り、メンタル面での支えとなって、共に受験を乗り切っていただけると幸いです。

(河合塾数学科講師 瀬古泰世)

-

『共通テストリサーチ』数学の成績分布 数学Ⅰ・数学A

-

『共通テストリサーチ』数学の成績分布 数学Ⅱ・数学B

執筆者のプロフィール

河合塾数学科講師 瀬古泰世(せこ・やすよ)

高卒生・高校生対象コースでは東大・京大・医学部レベルからスタンダードレベル講

座まで幅広く担当。また、中学生対象コースも担当しており、低学年からの受験指導においても活躍している。

生徒一人ひとりの状況をきちんと見極め、丁寧で熱心な指導には定評があり、数多くの生徒から絶大な信頼を得ている。

※ 2022年7月時点