京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第20回)

2022年12月12日

京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。

今回ご紹介する第20回目は、河合塾現代文科講師の中崎学が京都大入試現代文を振り返ります。

京大入試の現代文ー多様性を読み解く3つの力ー

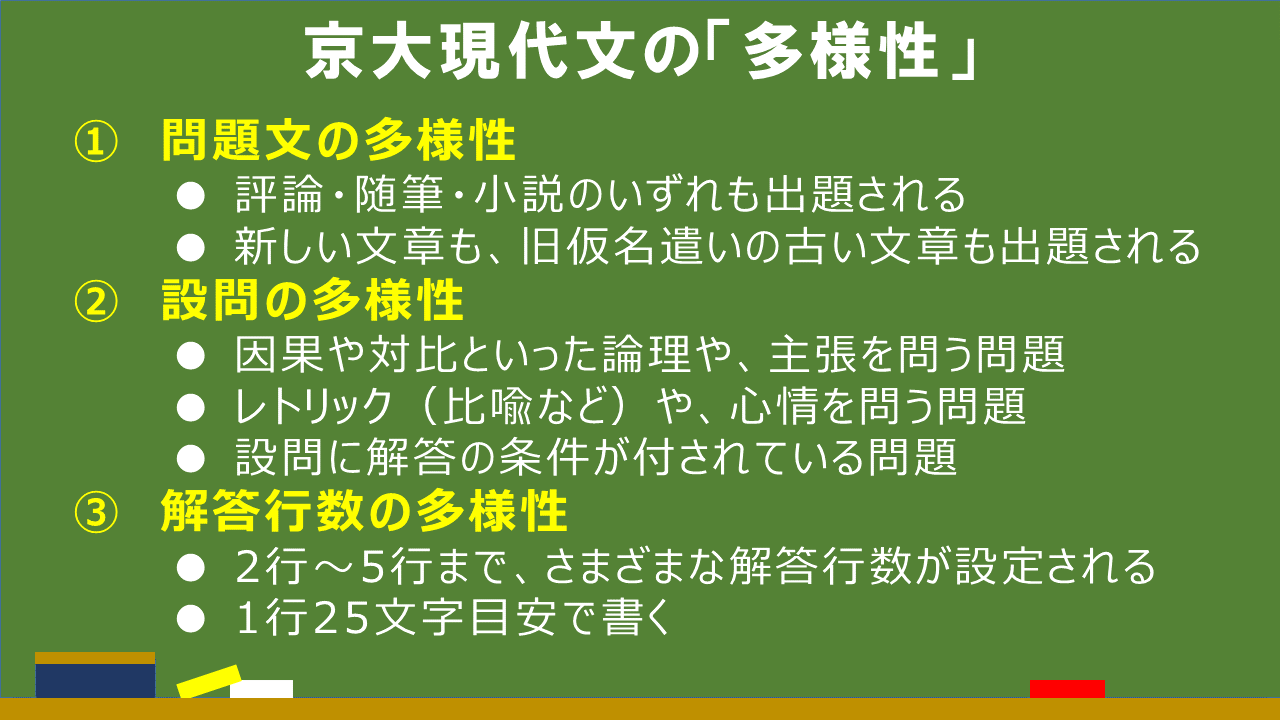

京都大学の現代文は、例年難問ぞろいです。2022年度は、文系理系がともに取り組む大問一で、岡本太郎「日本の伝統」、文系二で、高橋和巳「〈邪読〉について」、理系二では、多和田葉子「雲をつかむ話」が出題されました。注意すべきことは、「日本の伝統」は随筆、「〈邪読〉について」は評論、「雲をつかむ話」は小説(随筆調の文章でしたが、京大の発表では小説に分類されています)というように、出題された本文のジャンル・性格がまったく異なっていることです。京都大学の現代文の特徴は、一言でいって、このような「多様性」にあります。図にまとめてみましょう。

こう書き出してみると、いろいろやることが多くて大変そうです。しかし、「多様性=ダイバーシティ」は、現代のグローバル化し変化をつづける社会において重要なキーワードになっているのは周知のことと思います。京都大学の現代文は、そうした多様性を尊重する傾向をずっと前から入試問題として打ち出してきているのです。

では、どうすれば京大現代文の関門をクリアできるでしょうか。その勉強の第一歩は、【語彙力の充実】です。たとえば「雲をつかむ話」のような文学的文章では、本文の中に解答になりそうな部分を見つけても、それが比喩であったり具体例であったりして、そのまま解答に使えない場合が多々あります。この時に「的確な言い換え」ができるかどうかが、良い答案を書く際のカギになるのです。日頃から地道に参考書などで語彙力の拡充に努めましょう。

また、【論理的な記述力】も重要です。たとえば「「〈邪読〉について」」では、「その〈忘却〉にも、意味がある」という部分に傍線部が引かれています。「〈忘却〉」という一見意味が見失われることが、どうして「意味」を持つのか。こうした逆説的な表現のロジックを的確に記述する力を身につけなければなりません。

さらに、【主張を把握する力】も身につけなければなりません。京都大学では、本文全体の論旨を長い字数でまとめさせる問題が頻出します。「日本の伝統」の最後の問題はこうした問題です。文章全体の主旨を的確につかみ、記述する力が必要です。

京都大学の過去問や、予想問題、模試などを積極的に解き、しっかりと自分の答案の見直しをして、上記の3つの力を蓄え、合格目指してがんばりましょう!

執筆者のプロフィール

▶河合塾現代文科講師 中崎 学(なかざき・まなぶ)

東大・京大・医進を中心にトップレベル講座を担当しており、論理的かつ合理的な解説は、生徒からの絶大な支持を得ています。また、授業以外にも「全統記述模試」「京大入試オープン」などの作成メンバー、「神大入試オープン」「全統高2模試」では作成チーフを務め、多数のテキスト執筆も担当しています。

2022年12月時点