京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第13回)

2022年05月12日

京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。

今回ご紹介する第13回目は、河合塾近畿地区東大・京大進学情報センター長 濱里このみが対面授業の重要性についてお伝えします。

コロナ禍での授業改革 ~対面コミュニケーションの重要性~

新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、日本で初めて緊急事態宣言が発令されてから約2年が経過しました。大学を始めとした様々な教育現場においては授業形態の見直しが求められ、オンラインや録画映像を活用した授業の改革が進められてきました。利便性が高まる一方で、この急速なICT化による弊害も近年徐々に表れてきています。

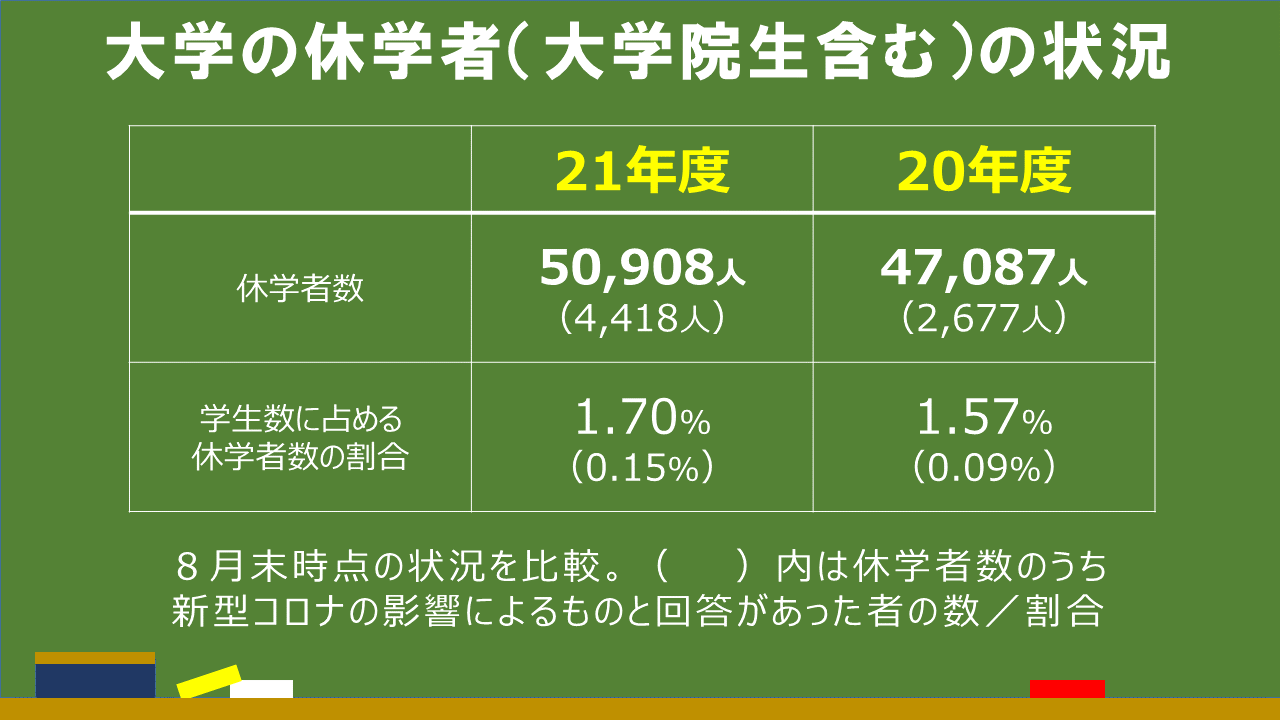

文部科学省が令和3年8月に実施したアンケートによると、令和2年度8月末時点でコロナを起因とした大学休学者数は2,677人でしたが、1年後の令和3年度8月末時点では4,418人に増加しています。

また休学の詳細な内訳として、「学生生活不適応・就学意欲低下」「心神耗弱・疾患」の占める割合が増加しており、潜在的な休学者も含めるともはや看過できないものとなってきています。

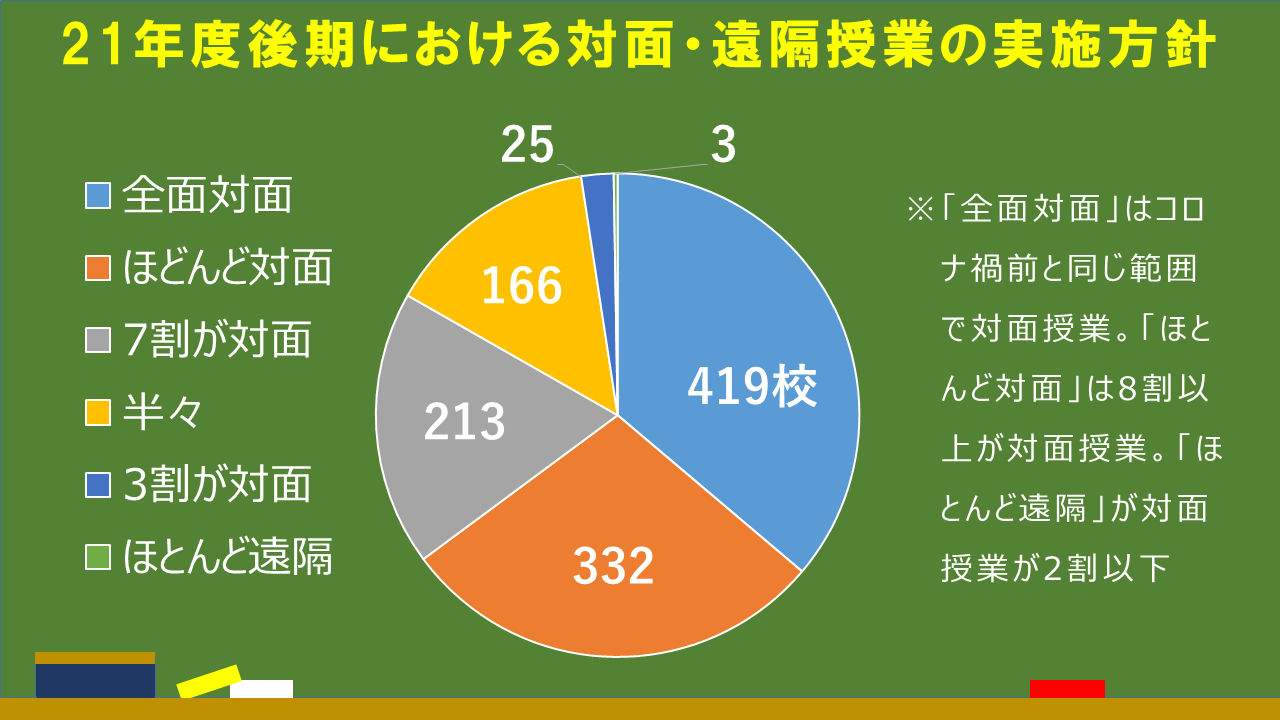

21年度後期における対面・遠隔授業の実施方法

このような背景があり、文部科学省が令和3年10月に実施したアンケートでは、全体の8割強の大学(1,158校中964校)が、令和3年度後期の授業について7割以上を対面授業とする予定と回答しています。自由記述欄には、1・2年生など低学年の学生に対して優先的に対面授業を行うという回答も見られました。遠隔授業中心で学生が孤独・孤立に陥ることのないよう、大学が学生のために腐心している姿勢が窺えます。

この動きは大学に限った話ではなく、予備校も同じです。河合塾も緊急事態宣言が最初に発令されたときは映像授業への切り替えを行いましたが、その後感染対策を十分に講じた上で、他の予備校に先駆けて対面授業を再開しました。授業を受けるだけならオンラインでも可能ですが、授業中の緊張感や学習効果において対面に勝るものはありません。

これまでの大学選びの基準は、自分の学力や大学の所在地、取得できる資格、入試科目などでしたが、今後はこのコロナ渦の中で対面授業をどれだけ実施しているかも重要なポイントとなるかもしれません。対面授業の実施状況や学内施設の利用制限は大学によって様々、さらには学部・学科によっても異なりますので、志望する大学のホームページを確認して、納得のいく大学生活を送ることができるかどうか想像してみることをおすすめします。

(河合塾近畿地区東大・京大進学情報センター長 濱里このみ)

※本寄稿は、新聞掲載が最も遅い産経新聞社の掲載日以降に、同紙から原稿提供を受けて掲載しています。

執筆者のプロフィール

▶河合塾近畿地区東大・京大進学情報センター長 濱里このみ

2009年河合塾入職。京都校にて長年大学受験科の東大・京大クラスを担当し、延べ1,000人を超える生徒を指導。2020年4月に設立された近畿地区東大・京大進学情報センターの初代センター長を務める。河合塾を代表する東大・京大指導のプロフェッショナル。

※ 2022年4月時点