京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第2回)

2021年06月10日

京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載が4月から始まりました。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが難関大受験に役立つ情報をお届けします。

今回ご紹介する第2回目は、河合塾英語科講師の佐野光宜が京都大学入試の英語を振り返ります。

京大入試 英語の出題形式 ~硬質な文章の理解度を測る~

「大学入学共通テスト(以下共通テスト)」元年となった2020(令和3)年度入試ですが、英語に関しては、事前に行われた施行調査問題から多少の変更はありながらも、おおむね想定された範囲内の出題となりました。

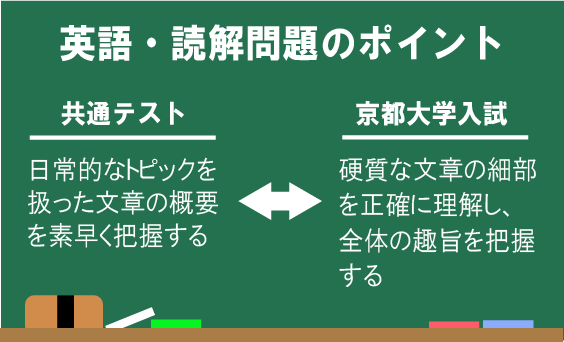

さて、京都大学入試を振り返ることを目的とした今回のこのコラムで、共通テストのことから語り始めたのは、この共通テストの出題方針が、京都大学が行う2次試験の内容にも影響を与えたのではないかと考えられるためです。共通テストの英語は、受験生にとって比較的身近なトピック・状況を扱った文章をもとに、主にその概要把握を問うものとなっています。一方で、硬質な文章で記述力を問うのは各大学の2次試験に委ねられています。

※写真は本文とは関係ございません

京都大学入試の読解問題では、近年出版・発表された英文を問題文とする傾向がこのところ続いていましたが、21年度入試の大問Ⅱでは、チャールズ・ダーウィンによる「種の起源」(1859年)を論評したG・H・ルイスの1868年の記事が問題文となりました。ルイスの記事の引用を中心として、その前後に現代に書かれた1段落ずつの文章が付されているという体裁ですが、問題はすべて引用部分に設けられており、文章の内容理解も各英文の構造理解も、近年の京都大学入試の中でも非常に難しい部類に入るものでした。このような出題の背景に、共通テストの「リーディング」の出題方針があると考えるのは臆測が過ぎるでしょうか。

また、読解問題2題で合計6問ある設問のうち、内容説明問題は1問だけで、残り5問がすべて和訳問題だったということも目を引きます。近年の大学入試全体の傾向として、日本語で解答を書く問題では和訳問題よりも説明問題が優勢となっており、京都大学でも特に2020年度はその傾向がうかがえたのですが、一転して和訳中心の設問構成となりました。おそらく京都大学としては、英文の理解度を測るのに最も適した設問をその都度選択しているということなのでしょう。

紙幅の都合で読解問題を中心に振り返りました。読解問題以外にも少し触れると、和文英訳問題は比較的従来通りの出題で、自由英作文は対話文の空所部分を前後の文脈・状況を正しく把握したうえで埋める形式でした。特に空所の後の流れに即した内容にできたかどうかというところで差がついたようです。

近年出題形式の変更が繰り返されている京都大学入試の英語ですが、問われていることの本質にさほど変わりはありません。英語であれ日本語であれ、細部と全体を往復しながら書かれた内容を理解し、その理解を日本語や英語で十分に表現する能力に磨きをかけていく必要があります。

(河合塾英語科講師 佐野光宜)

※本寄稿は、新聞掲載が最も遅い産経新聞社の掲載日以降に、同紙から原稿提供を受けて掲載しています。

執筆者のプロフィール

▶河合塾英語科講師 佐野光宜

深い洞察力や知見を授業・教材作成に生かし、大学入試改革や新たな学習手法の分析においても第一線で活躍。現役生対象の授業では「高3ONE WEX京大英語」、高卒生対象の授業では東大・京大、医進コースなどを担当。「京大入試オープン」模試や「高3ハイレベル国公立大英語」「京大英作文」などの教材作成にも携わっている。

※ 2021年6月掲載時点