京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第14回)

2022年06月09日

京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。

今回ご紹介する第14回目は、河合塾英語科講師の横井直人が大学入学共通テストの英語を振り返ります。

導入2年目の共通テスト「英語」

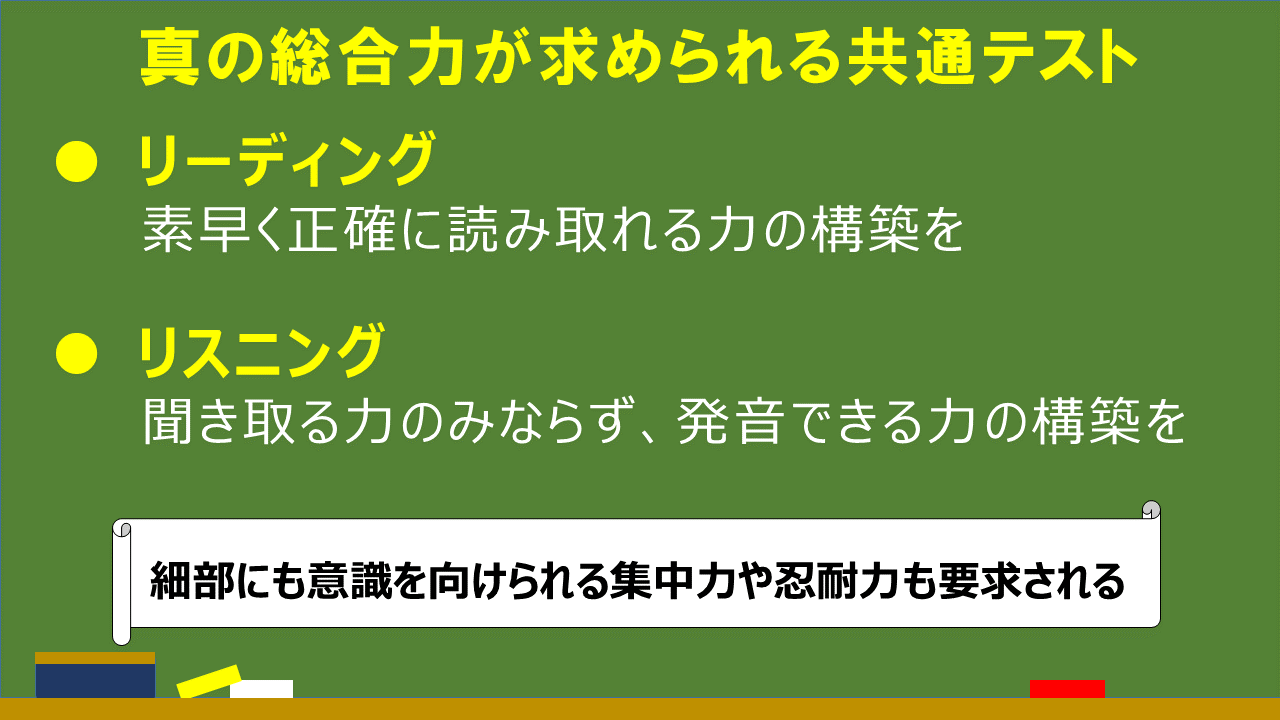

2022年度で導入2年目となった大学入学共通テスト。<リーディング><リスニング>両面とも、出題形式に若干の変化が見られましたが、出題の狙いや難易度に大きな変化はありませんでした。ただし、形式面に関しては今後も若干の変化が見られる可能性も十分に考えられるので、どのような形式で問われたとしても対応できるだけの基礎学力を構築することが求められていると言えるでしょう。

今年度の<リーディング>は、問題本文・図・設問・選択肢すべてを含めると6044語であり、これは前年よりも500語程度増加したものです。この増加により、「速く読まなければならない」という気持ちに強くさせられた受験生も多いのではないでしょうか。

加えて<リーディング>では「様々なテクストから概要や要点を把握する力や必要とする情報を読み取る力等を問うことをねらいとする」とされています。その結果、1語1語精密に英文を読み意味を理解するのではなく、素早く大まかに意味が把握できればよいと思われがちです。しかしそういった姿勢に傾倒しすぎてはいけません。学力構築段階では、単語や熟語といった基礎知識を増強し、文法というルールに従って丁寧かつ正確に英文の意味を把握する学習が大切です。その上で、出題形式に合わせた練習を多く積みながら「さらに速く読むにはどうしたらいいのか」と模索していくことが肝要です。

次に<リスニング>に関して見ていきましょう。難易度に大きな変化はなかったものの、形式練習を徹底した受験生にとっては、やや取り組みやすかったという印象を持ったかもしれません。それは、会話系英文の読み上げ速度が前年度より遅くなり、説明系英文の読み上げ速度よりもやや速いという程度になったということが根拠だと言えるでしょう。しかしこの速度が次年度以降も継続されるかは不明ですから、様々な速度の英文聞き取りの練習を行っておくべきでしょう。

また<リスニング>は「部分が断片的に聞き取れればそれでよい」のではなく「最後まで集中力を切らさず、音声を聞き切ってから正答を判断する力が重要だ」ということを肝に銘じておくべきでしょう。ただし、リスニング力を構築する上で土台となるのは聞き取る力だけではありません。「言えない音は聞き取れない」という意識を強く持ち、発音する力も高めていくことが不可欠です。

このように、共通テストは表面的な形式対策のみで乗り切れるものではなく、様々な観点からの基礎学力の構築によって対応できるものだという意識を強く持つべきだと言えるでしょう。

(河合塾英語科講師 横井 直人)

執筆者のプロフィール

▶河合塾英語科講師 横井直人(よこい・なおと)

難解な問題も生徒のモチベーションを上げながら、丁寧に簡潔に講義を行っている。また、独自の分析から組み立てられた授業で、わかりやすいと生徒から信頼を得ている。

高卒生の授業では医学部・阪大・神大などの国公立コースを担当し、現役生の授業では「高3ONE WEX医進英語」「高3阪大英語」「高2 ONE WEX英語」、などハイレベルな講座を担当。阪大オープンの作成にも携わっている。