京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第16回)

2022年08月18日

京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。

今回ご紹介する第16回目は、河合塾現代文科講師の佐佐木俊英が大学入学共通テストの現代文を振り返ります。

共通テスト導入2年目「現代文」~新機軸 複数テクストが本格化~

共通テスト(現代文)は論理的文章(大問一)と文学的文章(大問二)の二題で構成されています。

▶2022年1月実施の大問一は、二つの論理的文章を読んで解答していく形式でした。大学入試センターは「異なる種類や分野の文章などを組み合わせた,複数の題材による問題を含めて検討する。」と出題方針を公表しており、さらに前年2021年の出題に、短いながらも第二のテクストがあったことを踏まえると、新機軸としての「複数テクスト形式の出題」がいよいよ本格化したと言ってよいでしょう。

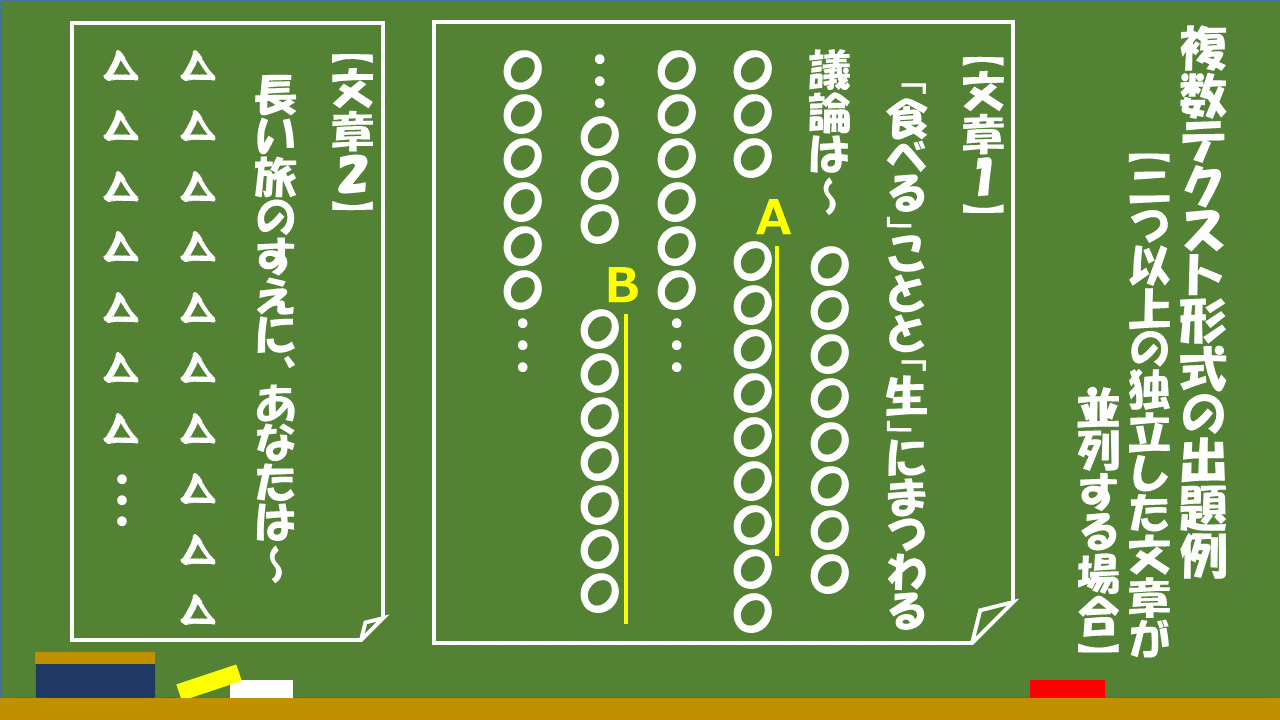

▶今のところ、「複数テクスト形式」は

①【二つ以上の独立した文章が並列する場合】

②【一つの本文に図表などが付属している場合】

③【設問の後半にて別テクストが追加される場合】

の三つの形態が予想され、2022年は①の形態でした。(図を参照)

▶さらに、気をつけておきたいのは「『学習の過程』を意識した場面設定」の出題です。2022年の問題では本文を読んだ生徒が自分の考えをまとめた【メモ】が示され、それを踏まえて解答するという形式でした。同様の設問は大問二でも出題されています。これは新学習指導要領の「主体的・対話的で深い学び」に関連したものと考えられます。2020年のセンター試験にあったような、生徒が話し合いをするという会話(対話)形式の設問も含め、類似の出題を今後も想定しておくべきでしょう。

▶大問二は小説(文学的文章)の出題でした。心情を問う設問が中心で、概ね前年度を踏襲した出題形式だったと言えます。2021年まで問1で出題されていた言葉の意味を問う問題は出題されませんでしたが、今回は評論文(大問一)の問1に漢字の意味に関わる設問があり、大問二には一部に歳時記(俳句の季語)と国語辞典を用いた「語彙」に関連する出題がありました。こうした点を踏まえると、共通テストは受験生の語彙力に関連する問題を軽視していないことがわかります。今後、俳句や短歌、詩など「詩歌(韻文)」そのものが本文として用いられる可能性も否定できません。

▶大学入試センターは「令和7年度試験以降,新しい学習指導要領に対応した試験」になると発表しています。新しい教科書で学ぶ高校一年生は、今後も出題傾向の変化に特に注意しておくべきです。試行調査で見られた「実用文」の出題の可能性をも含めて、従来のセンター試験のような評論・小説の枠組みにとどまらない、さまざまな形式の問題演習を経験しておく必要があるものと思います。

(河合塾現代文科講師 佐佐木 俊英)

※本寄稿は、新聞掲載が最も遅い産経新聞社の掲載日以降に、同紙から「ゴールへの道しるべ」の記事提供を受けて掲載しています。

執筆者のプロフィール

河合塾現代文科講師 佐佐木俊英(ささき・しゅんえい)

丁寧な指導と、生徒個々に向き合う熱心な質問対応を行い、幅広い学年・学力層の生徒から厚い信頼を得ている。高卒生の授業では、国公立・私立・医進コースなど文理ともに担当。現役生の担当講座は「高3共通テスト対策国語」「高3国公立大現代文」「高3現代文」「高2トップ・ハイレベル国語」「高1ONE WEX国語」など。

※ 2022年8月時点