大学教育の研究

河合塾では、大学選びの観点の一つとして「大学の教育力」に着目してきました。

河合塾が取り組んできた大学教育調査の成果や、研究者らの大学教育に関する視点や考えを発信していきます。

これまでの調査内容とその結果

各年度の調査概要、調査報告書などをご覧いただけます。

2016年度 グローバル社会に対応した大学教育調査

本調査は質問紙調査と実地調査の2段階に分けて実施しました。質問紙調査では全学対象の質問紙と学部対象の質問紙の2種類の質問紙を用意し、大学院大学を除く全ての国公立私立大学(746大学)の、夜間学部を除く全ての学部(2,252学部)を対象に行いました。全学対象の質問紙は学長に、学部対象の質問紙は学部長に、それぞれ回答を依頼し、学長には全学的な組織や取り組みについて、学部長には学部生に提供されているカリキュラムやプログラムについて、主として質問しています(調査対象は2016年度のカリキュラム)。 実地調査では質問紙調査の回答から、19学部と1コースを抽出し、当プロジェクトで設定した5つの視点に基づいてヒアリングを行いました。

大学のアクティブラーニング調査

2015年度

2015年度調査では、アクティブラーニングという言葉だけではなく、導入そのものが広く浸透しつつある現状を踏まえ、これまで調査してきたアクティブラーニングの導入状況に加えて、2011年度から2015年度までの5年間におけるアクティブラーニング導入に関する取り組みの変化についても調査しました。医・歯・薬・獣医学系統の6年制の学科、教員養成系学部等の資格取得を目的とした学科、生活科学系、芸術・体育学系の学科を除く(看護は調査対象)すべての系統の学科を対象に、全国公立大学と1学年定員500人以上の私立大学の3,624学科の学科長に対して質問紙を送付し、1,339学科から回答をいただきました(回収率36.9%)。

2014年度

2014年度調査は「進路指導のための大学のアクティブラーニング調査」と称し、高校生・受験生に対して情報提供方法を研究対象として質問紙を設計しました。したがって、2010年度から2013年度までの「大学のアクティブラーニング調査」とは質問設計が異なっています。調査対象大学は、すべての国公立大学および入学定員が1学年500人以上の規模の私立大学とし、学部・学科系統は、国公立大学については医・歯・薬・獣医系の6年制の学部および教員養成・総合課程、生活科学、芸術・体育系統を除くすべての学科、私立大学については医・歯・薬・獣医系の6年制の学部を除くすべての学科を対象としました。国公私立大学の4,379学科の学科長に対して質問紙を送付し、1,505学科から回答をいただきました(回収率40.9%)。

2013年度

2013年度調査では、「教員の協働」に重点を置き、2013年度のカリキュラムを対象として質問紙調査と実地調査の2段階に分けて実施しました。まず、質問紙調査では、2011年度・2012年度調査では対象となっていなかった看護系学科を加え、ほぼすべての系統のうち多くの大学に設置されている学科系統を対象とし、国公私立大学の2,462学科の学科長に対して質問紙を送付、1,069学科から回答をいただきました(回収率43.4%)。

2012年度

3年目となる2012年度調査は、これまでの調査を踏襲し、2012年度のカリキュラムを対象として質問紙調査と実地調査の2段階に分けて実施しました。まず、質問紙調査では、2011年度調査と同様に、資格取得を目的とした学部を除く、ほぼすべての系統のうち多くの大学に設置されている学科系統(2011年度調査の学部・学科系統表ご参照)を対象とし、国公私立大学の2,231学科の学科長に対して質問紙を送付、962学科から回答をいただきました(回収率43.1%)。その質問紙の回答を精査し、広く全国に紹介したいアクティブラーニングのグッドプラクティスが行われている可能性のある学科という基準で、全国の26学科を抽出し、実地調査しました。実地調査においては、2011年度調査における評価の視点を継承しつつ、いくつかの点で改善し、以下の4つの【評価の視点】をもってあたりました。

「アクティブラーニングの設計と導入」

「学部・学科による質保証、教育内容の統一・関連性確保」

「学生の能力形成と自律・自立化についての取り組み」

「卒業論文・卒業研究での取り組みとゼミを開く試み」

2011年度

2010年度に続き、2011年度のカリキュラムを対象として質問紙調査と実地調査の2段階に分けて実施しました。まず、質問紙調査では、医・歯・薬、獣医系の6年制の学部、芸術系学部、体育系学部、医療福祉系学部等、資格取得を目的とした学部を除くほぼすべての学科系統のうち、下記一覧の学科系統の国公私立大学952学科からいただいた回答をもとに分析を進めました。また、実地調査では、2010年度の実地調査では対象としなかった学科系統(文・人文・外国語系、社会・国際系、法・政治学系、教育学系、理学系、通信情報工学系、建築学系、生物生産・応用生命学系など)を中心に、18学科を訪問してヒアリングを実施しました。2010年度調査での経験を踏まえ、2011年度調査より、「大学のアクティブラーニング調査」を定点調査化していくことを目指しております。

| 学部系統 | 学科系統 |

|---|---|

| 文・人文・外国語学系 | 日本文学系、英米文学系、外国語・コミュニケーション学系 |

| 社会・国際学系 | 社会学系(観光・ジャーナリズム含む)、国際関係学系 |

| 法・政治学系 | 法律系、政治・行政学系 |

| 経済・経営・商学系 | 経済学系、経営学系、商・会計学系 |

| 教育学系 | 教育学・教育心理学系、小等・中等教育教員養成課程(国語科、数学科) |

| 理学系 | 数学系、物理系、化学系 |

| 工学系 | 機械工学系、電気・電子工学系、通信・情報工学系、建築学系 |

| 生物生産・応用生命学系 | 生物生産学系、応用生命学系 |

| 総合・環境・人間・情報学系 | 総合政策学系、環境科学系、人間科学系、情報メディア学系 |

2010年度

本調査は質問紙調査と実地調査の2段階に分けて実施しました。アクティブラーニング調査の質問紙調査では経済・経営・商学系学部、法学部の合計208学部、工学部の機械系合計60学科、電気・電子系合計52学科、理学部・化学科17学科および数学科14学科を対象として行いました。実地調査ではさらに経済・経営・商学系学部16学部と工学部機械系11学科・電気・電子系9学科に対象を絞って、実際に訪問しエビデンス等の資料を提示していただきながらヒアリングを行いました。本調査は対象分野を絞ってはいるものの、アクティブラーニングの導入度をはじめて全国規模で俯瞰的に調査したという点に大きな意義を有していると考えています。

大学の初年次教育調査

調査背景・目的

大学を取りまく状況の変容。重視される大学の「初年次教育」

近年、大学の学びに適応できない学生が増加し、全国の大学で問題となっています。背景には大学の大衆化・ユニバーサル化により、これまでは大学に入学してこなかった層が大量に大学に進学するようになったことだけでなく、家庭・地域教育の変容など多様な要因があると考えられます。そこで、学生の適応不全への包括的な対応として重視されているのが、大学入学後の最初の1年間の教育、すなわち「初年次教育」です。

河合塾では、これまで受験生や高校・保護者の大学選びの指針の一つとして「大学の教育力」に着目すべきだと訴えてきました。その「大学の教育力」を調査するためには、この「初年次教育」が鍵となるのではないかという仮説を立てました。入学してくる学生の変化に大学・学部としてどう対応しようとするのかは、教育力の差が最も表出するポイントだと考えたからです。

大学での学びに必要なスタディスキルや、大学生活で必要なスチューデントスキルの習得に焦点を当てた初年次教育調査はこれまでにも行われてきましたが、本調査では、学生の態度転換と自立化を問題とし、それをすべての学生に保証しているかを、全大学を俯瞰しつつ問うた点に独自性があります。

調査対象

なぜ初年次教育調査で大学の教育力が分かるのか?

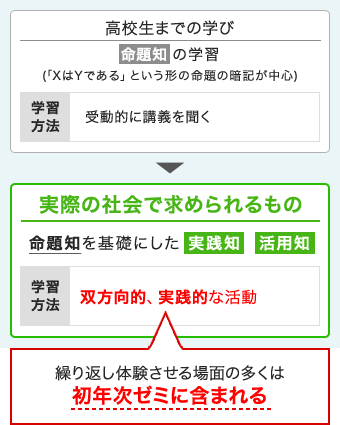

受動的な学習から能動的・自律的な学習への転換を促す取り組みをみるために、大学の正課のカリキュラムとして組み込まれている「初年次ゼミ」を中心に調査しました。

なぜ「初年次ゼミ」を対象としたのでしょうか?それは、能動的・自律的な学習への転換は双方向的、協働的な活動を通して身につき、それを繰り返し体験させる場面の多くは正課の「初年次ゼミ」に組み込まれていると考えたからです。

高校までの学びは「XはYである」という形の命題を暗記することを中心とした命題知の学習です。これに対して、実際の社会で求められるのは、命題知のみでなく、命題知を基礎にした実践知・活用知です。

命題知を覚えるだけでは何の役にも立ちません。社会の中で実際に活用すべき知へと変容させていくことが、大学の教育には求められているはずです。命題知を得るための学習は、受動的に講義を聴くことでも実現されますが、実践知・活用知を身に着けるための学習は、一方的な講義によっては実現しえません。何らかの協働体に参加し、実践的に活動することにおいて身につく能力です。従って、初年次教育は、必然的に能動的な学習態度を促すような取り組みの中で具現化されなければならないはずだと考えます。

調査方法

評価の視点

本調査では、初年次教育に求められることを下記の3つの視点で捉え、調査を実施しました。

- 評価の視点A:高校までの命題知の暗記型学習から、大学で求められる実践知・活用知への学びの転換。受動的な学びから能動的な学びへの態度転換。

- 評価の視点B:学生が自立的にPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回していけるように自律・自立化を促していること。

- 評価の視点C:そうした転換をもたらす初年次教育をすべての学生に一定レベルで保証していること。

調査手順は、「初年次教育アンケート(質問紙)調査の実施」→「アンケート(質問紙)結果のポイント化」→「ポイント上位大学・学部の訪問ヒアリング」→「訪問大学・学部の実地評価」です。

「初年次教育アンケート」は2009年4月に全国の1,999学部の学部長を対象に発送し、10月までに1,092学部(一部学科、全学機構を含む)からの回答を得ました。

- アンケート回答期間=2009年4月中旬発送、2009年10月下旬までに回答のあったもの

- アンケート発送件数=1,999件

- アンケート回収件数=1,092件(※一部学科、全学機構からの回答も含む)

- アンケート回収率=54.6%

本アンケート調査の分析に当たっては、大学のセグメント化を行いました。属性としては以下の4点です。

- 学系別傾向

- 学部の規模別傾向

- 難易度別傾向

- 設立区分別(国公私立)の傾向

そして、アンケートのポイント化をもとにしたセグメント別の傾向分析を行うとともに、各質問項目でのセグメント別の回答数と回答比率を比較することで、傾向分析を試みました。

しかし、アンケート調査から全体的な傾向を捉えることはできたものの、どのような優れた初年次教育が行われているかの、具体的なグッドプラックティスの在り方までは把握することができませんでした。そこで、ポイントの高い大学を中心に、32大学・35学部の訪問ヒアリング調査を行うことで、明らかにすることにしました。

調査報告

1) シンポジウムの開催

初年次教育調査の内容と分析を基に2009年の年末と2010年の年始に名古屋・大阪・東京の3会場でシンポジウム「学生を変容させる初年次教育--河合塾初年次教育調査から見えてきたもの」を開催しました。 シンポジウムでは、(1)河合塾からの報告 (2)大学の事例報告 (3)初年次教育が抱える問題の提起 (4)質疑応答 が行われました。ここでは詳しい調査項目や調査報告書などをご覧いただけます。

2) 書籍の発行

いま、大学で初年次教育の在り方が大きな問題となっています。高校までの受動的な暗記型教育から、大学で求められる能動的な学習への転換の難しさが、学習意欲・目的意識のない学生を生み出しているからです。 本書は、河合塾が総力を挙げ実施した「全国大学初年次教育調査」の結果分析に基づき、進んだ大学の取り組みを詳細に紹介。各方面の研究者による、今後の課題を提示する示唆に富んだ問題提起も収録しています。 2010年6月刊行

初年次教育でなぜ学生が成長するのか